In Oberglatt beim Flughafen Kloten gibt es auf der Busverbindung nach Bachenbülach eine Haltestelle mit Namen «Pistenende». Das ist ein beliebter Treffpunkt von Plane-Spottern und mit Imbissbude und Sanitäreinrichtungen ausgestattet. Aber die Frage ist doch: Wo ist der Kopf und wo das Ende einer Piste? Die meisten Pisten werden ja beidseitig genutzt. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, die vielleicht bekanntesten und gleichzeitig auch spektakulärsten: Hong Kongs alter Kai Tak-Flughafen und Lukla in Nepal. Oder die Flugbewegung könnte massgeblich sein: Setzt man beim Kopf auf und rollt zum Ende aus?

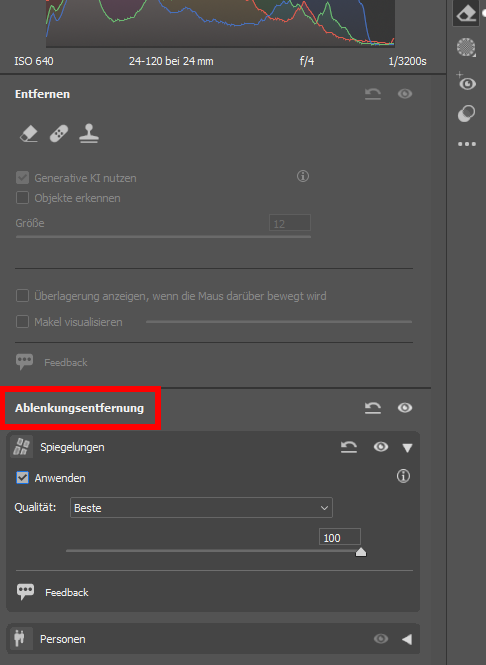

Aber das alles spielte an diesem Nachmittag keine Rolle. Felix Kälin vom Aviatic Club Basel zeichnet als Organisator der Veranstaltung «Pistenkopf». Etwa 25 Aviatikbegeisterte erhalten die Möglichkeit, den regulären Trainingsbetrieb der Luftwaffe auf einem Militärflugplatz aus der Nähe zu verfolgen. Keine Show, nur Arbeit, wobei die Leute teilweise enge Verbindungen zu Flughafenverantwortlichen und Piloten haben und so doch noch das eine oder andere Spezialmüsterchen präsentiert wird. Wir wurden von der Militärpolizei empfangen und an unseren klar markierten Platz geführt. Fotografieren des Flugbetriebes war frei, verboten waren Gebäude, Halleninhalte oder Menschen. Darüber wachte auch während der ganzen vier Stunden die Militärpolizei.

Emmen ist etwas ambivalent für die Fotografie. Auf der einen Seite interessant, weil es die grösste Luftwaffenbasis der Schweiz ist und immer wieder auch Flugzeuge anderer Luftwaffen hier zu Gast sind, andererseits ziemlich «gegenlichtgefährdert» und vom Hintergrund her mit Wohnblöcken, Industrie- Landwirtschaftsbetrieben nicht vergleichbar mit dem spektakulären Meiringen.

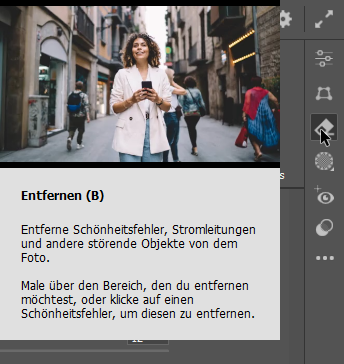

Das Gegenlicht war nicht das Problem, dazu stand die Sonne zu hoch, aber das grelle Nachmittagslicht nimmt den Bildern einfach die Tiefe und das ist auch im Nachhinein nicht auszugleichen.

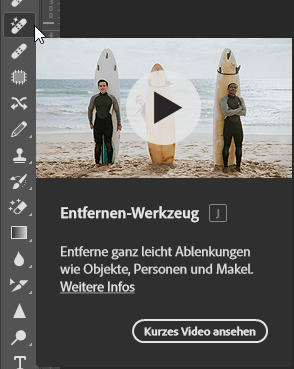

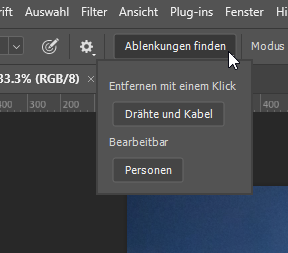

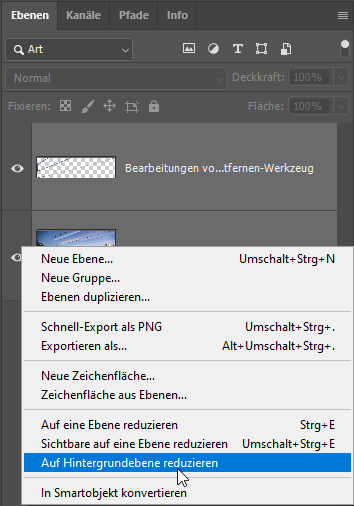

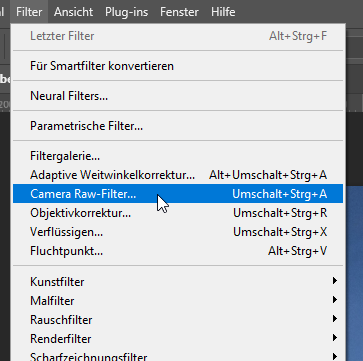

Keine Angst vor hohen ISO-Werten

Die grosse Herausforderung bei der Aviatik-Fotografie sind ja die Propellermaschinen, weil da die Verschlusszeit so niedrig sein sollte, dass der Propeller nicht scheinbar stillsteht. Und für ein scharfes Bild eines bewegten Objektes mit 1/125 Sekunde und 600 mm Brennweite braucht es auch ein Quäntchen Glück. Ziel ist jeweils die «Vollscheibe»: Die Propellerblätter sollen die ganzen 360° um die Rotationsachse bedecken und so den Eindruck einer Scheibe bewirken. Bei den Jets ist das natürlich anders. Mit einer kurzen Belichtungszeit von 1/2’000+ Sekunde sind Verwackler so gut wie ausgeschlossen. Allerdings erstarrt damit auch der Hintergrund und das Bild wirkt wenig dynamisch. Das war aber im Fall Emmen weniger kritisch, weil meist nur noch das Blau des Himmels im Hintergrund war.

Während ich mich früher davon gehütet habe, die Lichtempfindlichkeit höher als ISO 400 zu setzen, habe ich heute keine Bedenken mehr, sogar auf den vierfachen Wert zu gehen. Erstens ist das Rauschverhalten moderner Kameras massiv besser geworden und zweitens sind die Engines für die Entrauschung in den Bildverarbeitunsprogrammen heute KI-unterstützt und liefern hervorragende Resultate (vorausgesetzt, man verwendet das richtige Bildformat – ich hatte irrtümlicherweise nur JPG-Dateien aufgenommen, die können nicht mehr ohne Abstriche entrauscht werden, weil sie bereits optimiert sind).

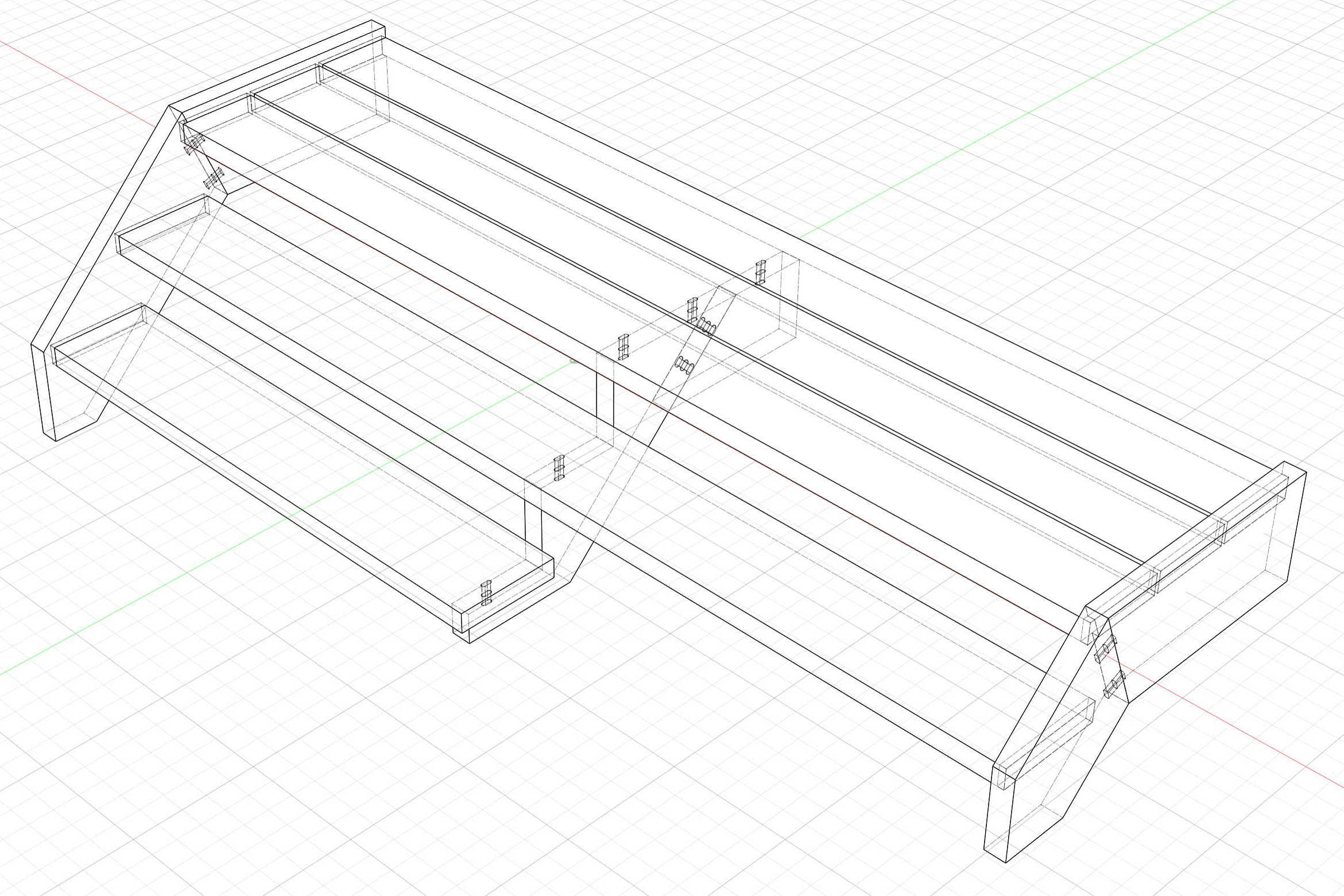

Die 14 Ende 2019 ausser Dienst gestellten RUAG Ranger wurden mit dem Rüstungsprogramm 2015 durch sechs Elbit Hermes 900 ersetzt. Die Luftwaffe betreibt die Drohne mit Dieselkraftstoff, was einen doppelt so schweren Motor und Verstärkungen der Zelle zur Folge hatte. Dies erlaubt längere Flugzeiten und vor allem Flüge über die Alpen. Weiter sind die Schweizer Hermes mit einem System zur Flugzeugenteisung, einem Notfallschirm sowie einem Sense and Avoid-System (SAA) ausgerüstet, das den Betrieb der Drohne auch im zivilen Luftraum ermöglicht. Wegen eines Absturzes bei einem Testflug in Israel wurden die ersten zwei der bestellten Drohnen erst im April 2022 ausgeliefert. Das Programm wurde nach der Lieferung der dritten Einheit sowie dem Beginn des Krieges in Israel nochmals um zwei Jahre verlängert und sollte Ende 2026 abgeschlossen werden. Bis 2025 wurden erst vier der sechs Drohnen ausgeliefert. Aufgrund weiterer Probleme, unter anderem bzgl. der autonomen Einsatzmöglichkeit der Drohnen, sollen die Drohnen erst 2029 einsatzfähig sein.

Praktisch in Formation wurden wir wieder zum Ausgang begleitet, es folgte eine Bestandeskontrolle und danach waren wir entlassen.