Stress sollte auf einer Hochtour möglichst vermieden werden, da er die Leistungsfähigkeit und Sicherheit stark beeinträchtigen kann. Stress bindet Aufmerksamkeit und führt zu Ablenkung – dadurch sinken Konzentration und Reaktionsfähigkeit, die jedoch im alpinen Gelände für sicheres Gehen, Wahl des Weges über Gletscher, Einschätzen von Wetter oder Lawinengefahr entscheidend sind. Zusätzlich steigert Stress den Energiebedarf, weil der Körper in Alarmbereitschaft versetzt wird: Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol erhöhen Puls, Blutdruck und Muskelspannung. Das kostet Kraftreserven, die man in grosser Höhe und bei langen Anstiegen dringend benötigt. Gleichzeitig werden die Atmung flacher und der Sauerstoffhaushalt weniger effizient geregelt – ein Nachteil in dünner Luft. Kurz gesagt: Stress kann auf Hochtour zu Fehlern, schnellerer Ermüdung und höherem Risiko führen. Ruhe, Konzentration und ein klarer Kopf sind daher genauso wichtig wie Kondition und Technik.

Aber das soll ja keine Abhandlung über Stress werden (ich komme darauf zurück), sondern ein Bericht über eine gelungene Wochenend-Tour.

Die «Hochtour Sustenhorn 3502 m» im Tourenprogramm des SAC Randen war jedenfalls sehr schnell ausgebucht. Bei maximal drei Teilnehmern war das auch zu erwarten.

Wie immer entscheidet letztlich das Wetter über Durchführung oder Absage, aber diesmal schienen wir Glück zu haben. Das freute mich besonders, weil ja die Tour auf’s Vrenelis Gärtli wegen Unwettern abgesagt werden musste.

Die morgendliche Bewölkung würde sich am Nachmittag auflösen und der Folgetag bis um die Mittagszeit Sonne pur bieten. Also nichts wie los!

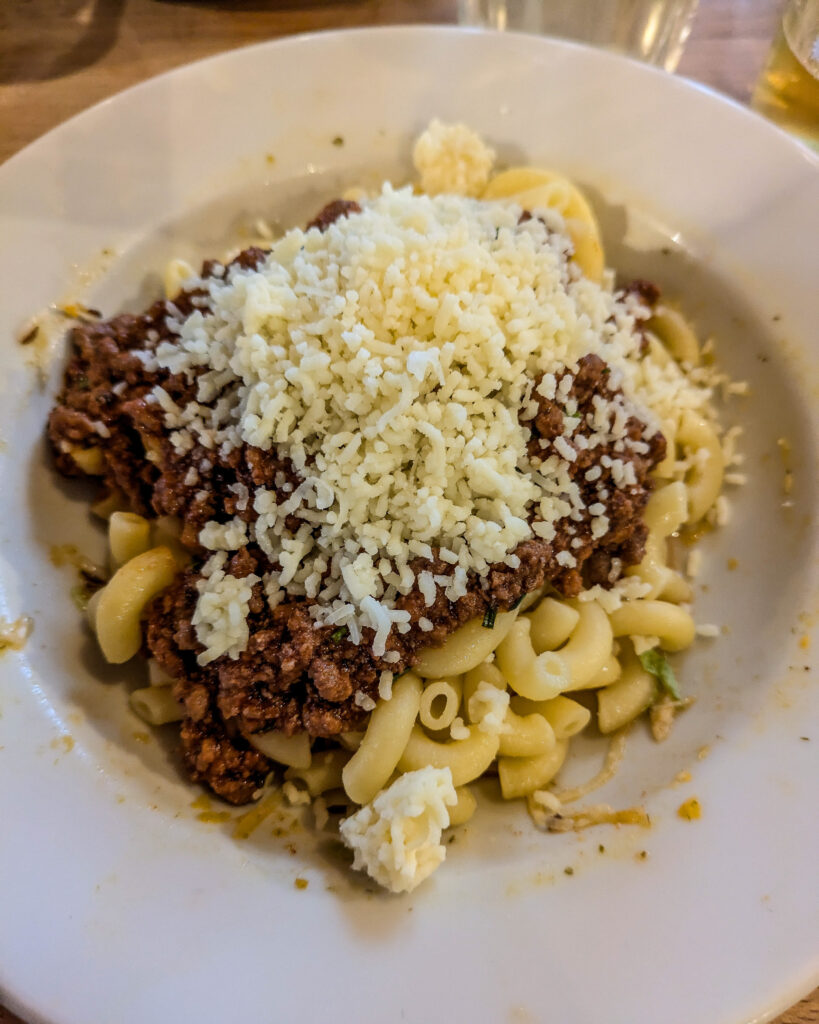

Tag 1: Steingletscher-Tierberglihütte

Am Samstag, 23. August, trafen wir uns um 10 Uhr am Bahnhof Schaffhausen. Mit von der Partie waren Tourenleiter Luca Parravicini (32), Tilman Eckle (51), Christoph Gfeller (34) und ich (65). Mit dem Zug fuhren wir über Zürich, Luzern und Brünig nach Meiringen, wo wir in das Postauto Richtung Sustenpass umstiegen. Der Chauffeur war nicht nur Fahrer, sondern auch Fremdenführer: Er informierte laufend über geografische und geschichtliche Besonderheiten entlang der Strecke, zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch. Ab der Haltestelle Steingletscher auf 1’863 m ging es dann zu Fuss weiter Richtung Tagesziel, der Tierberglihütte auf 2’798 m.

Die Tierberglihütte hat einen geräumigen Anbau erhalten, in dem Nasszellen, Schuh- und Materialraum untergebracht sind. Die Schlafplätze befinden sich nach wie vor im «alten» Teil und fühlen sich mit ca. 60 cm Breite auch so an. Aber die Matratzen sind nicht durchgelegen und stützen gut.

Hüttenstress

Stress 1

Ich hoffte sehr auf einen ebenerdigen Schlafplatz, weil ich altersbedingt nachts mindestens einmal raus muss. Das möchte ich so immissionsfrei wie möglich erledigen. Vom ersten Stock über die immer (in allen Hütten) sehr unbequemen Sprossen hinabzuklettern geht weder geräuschlos noch ohne Licht, insbesondere, wenn das obere Bett auf fast zwei Metern über dem Boden liegt.

Stress 2

Von einem ebenerdigen Schlafplatz aus kann man auch einmal für Nachthimmel-Fotos rausschleichen, ohne gleich den ganzen Saal zu wecken.

Stress 3

Ich schlafe grundsätzlich schlecht in Hütten (Ausnahme: Neue Monte Rosa-Hütte). Gehörschutz funktioniert bei mir nicht und so liege ich gefühlt die meiste Zeit wach und höre, wie rund um mich alles schläft (und schnarcht). Von der schlechten Luft und entweder feuchten Wärme oder Eiseskälte ganz zu schweigen.

Stressbewältigung

- Unsere Schlafplätze waren die Nummern 12-15, hoch oben, mit versetzen Leitern, die ein störungsfreies Erklimmen fast unmöglich machten. Ich nahm mir vor, am Abend nicht zu viel Flüssigkeit zu mir zu nehmen, um die Nacht vielleicht «durchschlafen» zu können.

- Fotos des Nachthimmels würde es keine geben (war ja vielleicht auch aus meteorologischen Gründen nicht möglich). Abhaken und vergessen.

- Ich bin offenbar nicht der einzige «Schlafopfer», es geht auch andern so. Geteiltes Leid ist halbes Leid.

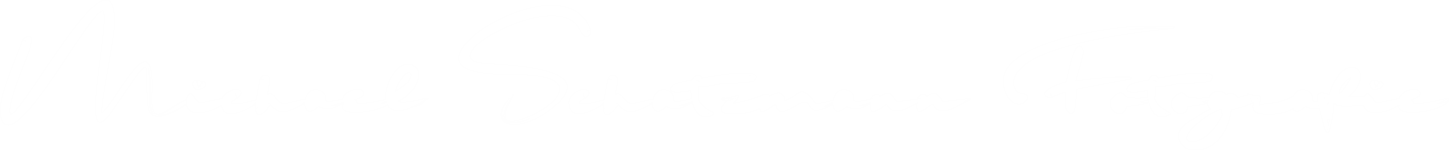

Zu den Hörnli mit Ghacktem zum Hauptgang gab es reichlich Käse. Auch ein zweites Schälchen war kein Problem. Kein Vergleich mit früher, wo, im Gegensatz zu den Hütten des Club Alpino Italiano, nur selten Käse offen serviert wurde oder extra zugekauft werden musste.

Tag 2: Tierberglihütte-Sustenhorn-Tierberglihütte-Steingletscher

Da wir wieder über die Tierberglihütte absteigen würden, konnten wir nicht benötigtes Material in der Hütte deponieren und mit leichterem Gepäck aufsteigen.

Tourenstress

Stress 4

Das nicht richtig angepasste Steigeisen löst sich vom Schuh. Es geht zwar nicht verloren, weil es durch einen Riemen gesichert ist, aber an einer kritischen Stelle könnte das zu einem echten Problem werden. Die ständige Angst, dass das Teil wieder abfallen könnte.

Stress 5

Ich habe immer «Problemfüsse» gehabt. Keine Bergtour ohne Blasen. Einen ersten Gang auf des Vrenelis Gärtli vor etwa 30 Jahren musste ich deswegen schon in der Glärnischhütte abbrechen. Ich habe X verschiedene Schuhe probiert und mir sogar von Oscar Balmer Massschuhe fertigen lassen – ohne Erfolg. Bis ich auf die Marke Hanwag gestossen bin, deren Schuhe ich bis Kategorie C ohne spezielle Präparation tragen kann. Für meinen Kategorie-D-Schuh braucht es eine kleine Vorbereitung: Je ein Compeed an den Innenseiten der Ferse und gute Merino-Socken. Die Voraussetzungen waren gegeben, aber wissen das auch meine Füsse? Ich bin es zwar inzwischen gewohnt, auch mit Blasen weiter zu gehen, aber wirklich Spass macht das keinen mehr. Komme ich blasenfrei durch?

Stress 6

Wir hatten den Hüttenzustieg in guten zweieinhalb Stunden geschafft, aber ich musste auf dem letzten Abschnitt schon etwas kämpfen. Mit der Kamera ist der Rucksack (eigentlich ein alpintauglicher Foto-Rucksack) sehr schwer und ich war doch 20 Jahre älter als der Durchschnitt der Gruppe. Kann ich da mithalten (zusätzlich zum Steigeisenproblem)?

Stress 7

Ein Gesamtabstieg von über 1’800 m, die zweite, steile Hälfte mit dem vollen Rucksack, machte mir leicht Sorgen: Schaff ich das ohne Übersäuerung der Oberschenkel?

Stressbewältigung

- Auf dem Gipfel hatte ich die Musse, eine letzte Justierung zu machen. Danach hielt das Steigeisen bombenfest, auch bei der Überquerung der ruppigen Geröllmoräne. Und in Zukunft: Vor jeder Tour prüfen und anpassen.

- Keine Blasen. Vertrauen aufbauen, dass es nun wirklich die richtige Schuh-Socken-Pflaster-Kombi ist.

- Es ging O.K., aber nicht mehr. Meine Kamera mit Objektiv wiegt knapp 2 kg, dazu kommt der Rucksack mit 2.8 kg. Da könnten gut 3.5 kg Gewicht eingespart werden. Mich fototechnisch nur aufs Handy zu verlassen ist keine Option. Würde aber eine gröbere Investition bedeuten.

- Vor dem finalen Abstieg viel Elektrolyten zuführen.

Was für eine unglaubliche 360°-Sicht!

Auf dem letzten Abschnitt überquerten wir nun den Geröllabschnitt, den wir am Morgen in der Dunkelheit noch gemieden hatten (auch hier sassen meine inzwischen mehrfach nachjustierten Steigeisen bombenfest).

Inzwischen war mein Rucksack wieder etwa so schwer wie beim Aufstieg. Das fehlende Getränk wurde durch die verschwitzten Kleider mehr als wett gemacht. Die Zeiten, als ich vom Dom direkt über 3’200 m nach Randa abstieg, sind definitiv vorbei. Ich musste unbedingt eine Übersäuerung der Oberschenkel verhindern. Mein «Geheimrezept»: Alkoholfreies Weizenbier. Nach einem Liter Erdinger (nicht wirklich mein Lieblingsbier) fühlte ich mich fit für den Challenge.

Alkoholfreies Weizenbier an der Tour de France

Die Tour de France ist ein Event, bei dem alkoholfreies Bier – insbesondere Weizenbier – eine Rolle spielt. Viele Radsportler schätzen es als isotonisches Regenerationsgetränk, das den Wasserhaushalt ausgleicht, den Blutzuckerspiegel stabilisiert und die Muskelenergiespeicher auffüllt. Es wird sogar empfohlen, direkt nach dem Training ein alkoholfreies Bier zu trinken, um die Glykogenspeicher effizient wieder aufzufüllen.

Für die von Luca versprochene Rösti war keine Zeit mehr, aber für einen Schluck auf der Terrasse des Berghotel Steingletscher reichte es allemal noch.

Die Rückfahrt ging aber, entgegen der allgemeinen Erwartung (ausser Luca), nicht über Meiringen zurück, sondern sollte über den Sustenpass nach Göschenen führen und von dort mit dem Treno Gottardo (Traverso der SOB) nach Zürich. Die Umsteigezeit in Göschenen war mit zwei Minuten relativ knapp, da aber das Perron 1 ohne Unterführung erreicht werden kann, müsste das machbar sein, wenn…

Auf der Fahrt über den Susten füllte sich der Bus bis an die Grenzen und spätestens nach der Haltestelle Gorezmettlen war es fraglich, ob wir die 5 Minuten Rückstand noch aufholen würden. Aber der Chauffeur gab alles und fuhr wie der Teufel Richtung Teufelsstein. Als wir dann in Wassen ankamen, wich die Spannung einer fatalistischen Gelassenheit: Bis Göschenen steckten wir im Nord-Süd-Stau auf der Kantonsstrasse fest. So ein richtiger «Plot Twist», weil wir doch eigentlich von Süden nach Norden unterwegs waren…

Ganz vergebens war dann die Verspätung doch nicht: Beim folgenden Zug mussten wir in Arth Goldau nicht umsteigen und der Rest der Anschlüsse klappte einwandfrei.

Lucas erste Tour als Tourenleiter

Die Tour aufs Sustenhorn war Lucas erste Tour als Tourenleiter und er hat sie fabelhaft gemeistert. Ob es um das Tempo ging, die Ausrüstung oder die übrige Organisation, er absolvierte alles mit Bestnoten. Am eindrücklichsten aber waren sein besonnenen Wegwahlen auf dem Gletscher, wo er nicht einfach den Seilschaften vor uns folgte, sondern die Route auf Grund seiner eigenen, kompetenten Beurteilung festlegte und das immer richtig. Er strahlt grosse Vertrauenswürdigkeit aus und ist – last but not least – ein toller Kumpel. Meine Bewertung: